尋找阿姆羅[1]:音速死馬鄭各均專訪

Figure 1小各專訪﹝攝:UMAS﹞

本文同步刊載於臺灣音樂書寫團隊

※ 聆聽推薦:青春叛逃(Rebel Against the Youth )

2013年鄭各均(後稱小各)以專輯《When I Witness Your Fucking Sorrow》和單曲〈5 Step To Exhaust〉在第四屆金音獎囊括了電子音樂類型的兩大獎項,從此Sonic Deadhorse一名漸漸的引起更多愛樂者的注意[2]。這次的訪談將粗略地分成幾個部份,從小各開始玩音樂的起點切入, 談他是如何開啟他成為樂手的道路,並形成現今Sonic Deadhorse的樣貌‧而緊接著第二部份我們將去談論小各是如何理解「獨立音樂」,表現在廠牌、創作、現場演出的面向具有些特質,甚至拋開大眾所泛稱的「獨立音樂」想像,作為音樂創作人他真正關心的又是什麼?延續上述的想像,我們將看到小各在音樂創作上的企圖以及他所試圖超越的創作框架。

雖然在2013年小各是以電子音樂類型奪得臺灣的創作音樂大獎,但回首他的來時路卻是以爵士音樂起家的。因為自身對爵士樂的熱愛,大學便在台灣的老牌爵士樂團-底細爵士樂團下的一個小combo band內擔任樂手,跟隨樂團在大大小小的餐廳、Bar中作場演出。02年時先是一時興起,以Deadhorse為名參加了海洋音樂祭,隨後在03年左右加入了歐噴愛擔任吉他手,開始了在(廣義的)搖滾樂團圈中的飄盪生涯。(書寫當下,歐噴愛單曲〈塑膠味〉充斥著些許風塵味的樂音悠悠從喇叭中傳來。)

從底細爵士樂團、Deadhorse、歐噴愛到現在的屍術控、音速死馬,每一個階段都代表小各在不同的音樂創作中實踐、摸索的歷程。像是海洋音樂祭的Deadhorse時期便與過往爵士音樂背景有著相當密切的關係:

我那時候一直很想做New Jazz、Jazz-House那種,或是那種90末的drums'n Bass,對阿,其實那個時期是跟爵士樂有關係的,底細樂團,所以就想說那既然想做,這兩種都有做,就把他合在一起。(鄭各均,2014)

在累積越來越多的音樂聆聽以及現場觀演經驗之後,他也漸漸地在摸索與研究的過程中走上了一條與過去截然不同的音樂創作道路,那樣的改變包括他在過去的訪談中所曾經闡述過的實作主義[3]啟發:

你有看過我表演嘛!就為什麼會選擇這樣的表演是因為,我以前有一陣子是很喜歡後搖滾那些東西,然後我就去看世界末日女朋友,world's end girlfriend,那時候在河岸留言吧?我就覺得這表演怎麼那麼無聊阿,他就是一個電腦放了,然後就開始彈,就是對著彈,就是放卡啦對著彈。然後就覺得這麼無聊,那樣實在是沒什麼意思阿。當然他現在不是這樣表演啦,他現在是樂團,應該是樂團,其實他可以弄很多東西,但我那時候覺得超無聊。

後來,我有認識一些DJ朋友,我就去幫一個樂團暖場,一個嘻哈的,叫Hifana,日本的,兩個沖繩。他們玩MPC,他是很老,九零年代中期的取樣機,兩個人就是現場用按的,那個style我們叫finger drumming,就是他用敲得,然後把所有節奏跟旋律敲出來,他們現場也會做很多有的沒的,scratch什麼的,那我就覺得那是我要的現場風格,當然音樂是不太一樣啦。我之前講過就是一種實作主義阿,就是可以把他操作出來的。(鄭各均,2014)

對小各來說,重要的是能夠在現場把音樂操作出來,而非放卡啦帶矇混過關,有時突鎚、手忙腳亂也沒關係,能夠投入在現場實際操作下所無法掌握的變化刺激感,以及過程中所凝聚的表演能量,並觸摸到在泛泛之眾所能確實掌握的音樂視界以外的東西才是他心之所向。而在接下來的訪談中,我們會發現這樣的初心幾乎貫穿了小各在音樂創作上以至於實踐過程的理念核心。

實作主義視角下的現場演出

談到小各過去所看過或參與過的演出,和那些曾經經歷過臺灣樂團文化發展初期的音樂人一樣,從他們的話語中總能嗅到一絲絲對那個混亂粗糙的年代感到懷念、嚮往的味道。在他看來,現今的樂團大多趨向去選擇精緻、完美的演出路線,安全但卻失去了一些真正好玩[4]的元素。他回憶道:

真的很亂來阿,像以前旺福超亂來的。譬如說,大家就是小飛俠阿,就到處亂跑阿。fish的床上暴動,就是一直很亂來阿,所以他們就還是很地下樂團的樣子。他們追求的就不是那種你看到的大眾的樣子。(鄭各均,2014)

另一方面,談到所謂大眾的樣子,他則以Echo作為精緻演出的例子,他認為:

我覺得他們是流行音樂想要的樣子,就是,他們就是一個,呈現出來就是一個大團的感覺,因為其實對我來說,我講的大團其實有很多指涉,就是表演很好看,內容很無聊。就是其實我沒有很喜歡看大團的表演,不管是國外的團也是一樣,你會發現他們幾乎每場表演都是一模一樣。

就是他們會很精準,他們表演不會出錯讓你看到。要不然就是…對我來說沒有真實啦,但對一般觀眾來說,他們可能要的就是那樣,但不是我要的那樣,所以我才會選擇玩這種。(鄭各均,2014)

即使是以失控、混亂聞名的濁水溪公社現場,他也認為濁團的演出至今早已被某一種既定的表演模式給限制住,有了一個「大家期待要看到的樣子」。他認為這是部份樂團必然的發展:

我覺得這是必然的嘛,就是因為,這樣講好了,對我來說,你的表演要對觀眾負責還是對自己負責?你對觀眾負責,當然是表演觀眾想要看的樣子,對我來說,我對自己負責,就是我要我表演的方式,我不管下面是怎麼想的阿……這只是選擇的問題啦,所以你說濁水溪公社今天變成,小柯突然唱歌超好聽,吉他彈超好,這會是你想看到的嗎?不一定吧?(鄭各均,2014)

在他的觀察中,現今的表演的外在形式已經過於形式化,很多樂團追求的都是很帥、很美的外在,而限縮了更多演出「內容」表現的可能性,他認為一個好的現場演出必須是有所缺陷的,說得更精準一點,必須呈現出一種「有機的」狀態:

對我來說你要看到一個有趣的表演,他的內容是有機的,你會覺得他,就算聽他出錯也沒關係。我就是,或者是他其實並不完美,他其實有些缺陷,但其實他的東西是有變化的,他呈現出來的方式是有變化的。(鄭各均,2014)

而小各認為這樣的思維便呈現在他的現場演出中:「因為我表演方式是,沒有辦法讓他每次都讓他完全一模一樣,我自己沒辦法,我也不想啦,因為我還是需要一些可變的東西在裡面。」對比自己比較D.I.Y自己幹帶著點游擊戰味道的演出,他認為自己是「愛弄就弄,不想弄就混」的。在這樣的過程中,他發展出了一套自己的美學標準,他認為:「我覺得完美的表演是無聊的表演」。小各解釋以爵士樂團的概念來看他的演出就是在他的演出當中,雖然會有一些相似甚至固定的的主旋律,但操作的重點仍然是他在每一場演出現場中所做出的出乎意料之外的變化。

Figure 2小各(屍術控)現場演出@新竹江山藝改所﹝攝:UMAS﹞

獨立音樂一點意思也沒有:獨立怎麼談?

按照過往的訪談習慣,當訪問的課題進行到所謂的「獨立音樂」亦或是「樂團圈」的同時,和其他的訪談對象幾乎都能夠產生一致的共識,亦即這些指稱所指涉的對象,粗糙的來說,指的是廣義的小眾搖滾樂團、創作人。而這樣的指稱從第一次採訪開始也鮮少遭到質疑,因此往後我也對於這樣的使用感到習以為常,這次的訪談亦然。也因此,當我使用「樂團圈」一詞去詢問小各的玩團經驗時,他的第一時間反應讓我感到些許的侷促與錯愕,他反問我:「什麼樂團圈?」。

當下的侷促不安來自於自身過往的聆聽與閱讀經驗。雖然另一方面我們都能夠理解在臺灣的音樂環境中,仍有相當多其他類型的音樂創作,但自身的聆聽習慣卻限縮了自己的音樂視界。綜觀線上音樂雜誌、網站甚至是樂評,樂團圈一詞的使用不在少數,但大多所指涉的仍是搖滾樂團,這相當程度地反映在部份閱聽人日常生活中的詞彙使用習慣,「樂團圈」=「搖滾樂團圈」、「獨立音樂」=「搖滾樂」的等式被理所當然的連結起來。又或者是諸如獨立音樂「應該」怎樣怎樣的句型對所謂的獨立樂迷也並不陌生。然而這樣的理解或想像方式卻是危險的,在某一個慣用詞彙如「獨立音樂」、樂團圈的號召下,一開始我們以為我們逃出了流行音樂的網羅,發現了另一片更為開闊有趣甚至更為基進的音樂天地,但實際上我們卻因此輕易地忽略了其他類型音樂的精彩表現,甚至是更為多元可變的創作音樂實踐方式。

因此沿著這個脈絡,下面的內容將針對一般大眾想像獨立音樂的幾種取徑,像是獨立廠牌=獨立音樂?D.I.Y精神與獨立音樂以及獨立音樂人與社運等,從小各的經驗出發做簡單的討論

小各先是對現今所泛稱的「獨立音樂」提出質疑,他認為如果是從主流音樂廠牌與獨立音樂廠牌之間的矛盾、對立下去談的話,那麼「獨立音樂」一詞是「一點意思也沒有」的。從他所熟知的唱片公司、行銷通路的面向切入,他指出:

那你知道很多indie rock是EMI下面的阿,那你知道滾石其實是獨立廠牌嘛?滾石是獨立廠牌阿,他是臺灣最大的獨立廠牌阿。那你這種指涉就變成沒有什麼意思了。你看像獨立廠牌下發行的獨立樂團,五月天就是獨立樂團啦。那你覺得他是嗎?他不是阿。所以我覺得去計較這個字,沒有什麼好解釋的。(鄭各均,2014)

對小各來說,若僅只是在廠牌迷思中打轉,那麼談獨立與否也僅只是音樂產業中相對位置的問題,而不存在著絕對或有意義的答案,在這樣的情況之下,五月天是獨立音樂、蘇打綠亦是。說得更精確一點,他認為在廠牌背後反映的是「資源分配」的問題,他表示:「就是你有多的資源你就可以作比較多事阿,現在就算是自己的做的,獨立樂團也可以有資源。」,而這些所謂的資源大多來自於政府補助。暫且不論政府補助分配背後所隱含的政策思維,有趣的是,在看待資源的挹注是否會影響到樂團進行D.I.Y的動機抑或是實踐理念云云,小各抱持著較為樂觀的態度:「這不重要阿,但是因為你沒有那麼多資源你只好自己來阿。如果你有很多資源了,那你一定讓別人作吧,當然不用自己負責阿。」

小各認為在網路世代的崛起之後,諸如D.I.Y自己幹精神抑或是所謂的龐克場景,早已失去了繼續存在的物質基礎,以自身經驗為例,小各是這麼以為的[5]:

那可能在十幾年前是這樣,但我覺得到現在這個界線已經沒有了。對阿,你有太多可以聽音樂的選擇了,你不一定要去實體唱片行。你只要想digging,就是我們玩嘻哈或電子樂,digging,就是我們花很多時間在網路上找想要得東西,而不是去聽別人丟給我們的東西,去看雜誌說什麼很好看很好聽,不是這樣子,現在大家這樣很多這種選擇。或是一開始你想看看,一開始的龐克場景阿,龐克場景是什麼,龐克場景會作很多自己很手作的東西

……當然我覺得那個其實有點對過去時代美好的追求而已,因為現在有網路,這些東西跟本不需要。沒有啦,你看到實體其實還是會有點感動啦,但是你想想看,我自己想要聽的東西不會在上面阿,我還是會自己去找嘛!(鄭各均,2014)

在網路崛起、數位串流興起的時代,這樣的氛圍與精神也在過程中漸漸被消磨,過去的龐克場景在他看來已不復見,而這個時代需要的是什麼也未有定論。

Figure3 選自Sonic Deadhorse粉絲專頁

獨立音樂人作伙來社運?

近幾年來臺灣社會動盪不安,政府無道,在開發進步的大旗下,「正義」二字被棄之如敝屣,社會運動風起雲湧,島國的人民無不被捲入這公民意識崛起的浪潮當中,士農工商各行各業在這波浪湧中都以不同的方式參與在這些運動當中,其中「獨立音樂人」在各項運動中的參與也悄悄的佔據了報章雜誌的一角,各式各樣以社運為主題的音樂如浪湧般捲起,同時也成為媒體追逐關注的焦點之一。而線上音樂的文字的書寫中也不難見到所謂「獨立音樂」與社會運動兩者之間看似理直氣壯的連結論述,「社會運動」這個詞彙與其說是成為了獨立音樂人的使命,不如說在大眾的關注下竟糊里糊塗的成為獨立音樂人所不得不去面對的課題。

而曾說過音樂創作即武器的小各自然也積極地參與在這打擊體制的行列之中。對小各又是如何看待兩造之間幾乎被視為理所當然的關係呢?

我也不知道為什麼會這樣。但問題是,你都選擇來做這種風格的音樂了,那當然是,你必然有一些關於土地、關於家鄉的感覺,因為這一定是你的素材,你創作的素材,非必然,可是很重要。(鄭各均,2014)

小各在訪談中雖然並未對於什麼是「這種風格」的音樂做進一步的解釋,但是我們或許可以從他的話語中初步的猜測,所謂的「這種風格的音樂」是有別於媚俗的、軟嚅的音樂。而在「這種風格」之中,音樂創作裡面與土地、家鄉相關的質素至少對他來說是相當重要的,而且必須忠於這樣的選擇。他更進一步的補充道,音樂與社會參與之間的連結的確是重要的:

蠻重要的阿,應該說我作音樂這件事,應該說創作是這樣,我之前有講過嘛,創作是反叛的一種方式,創作是一種犬儒的反抗,就是因為你沒有想要去對他丟炸彈,就來做音樂,我的解釋是這樣。就是所有的創作必然是朝這個方向前進的。那如果你的創作是想要比較獨立於他人之外的東西,那一定是,這種連結一定是必然相關的阿。(鄭各均,2014)

但倒退一步來說,如果將「社運」綁上「獨立」一詞僅只是為了用來與所謂的「主流」音樂作區隔的話,小各認為這樣的指認方式反而是失準的,而必須去用更多方面的角度去切入談這件事情。回到個人的層次,他認為這不過是選擇的問題:「這是一開始你的選擇,我相信你在主流也可以做這樣的選擇。」

在今年大眾所泛稱的「太陽花學運」中,投身在其中的小各對於音樂人與社會運動之間的連結有更進一步的思考,他認為:

因為其實我覺得獨立音樂並不必然直接參與到社運,譬如說農村武裝青年這種的,他是直接在裡面嘛,其實像黑手那卡西,因為其實你在裡面嘛,創作一定要是...這樣講好了,如果我的音樂風格,我在社運表演我這種東西,完全不知道是謥蝦小嘛!要是找我去我一定不會去,但是我覺得說你在那個場合去,你的音樂一定要有一些感染性、號召性。(鄭各均,2014)

從小各自身的音樂創作過程來看,音樂人與社運的相對位置顯然無法以一個單一的想像來概括,一來有許多樂團並非是如小各所提到的黑手那卡西、農村武裝青年一樣是直接參與在社會運動之中的;二來從音樂本身來論,每個音樂人所擅長的創作類型、風格顯然是無法像報導文字所連結的那樣自然而然的融入在社會運動發生的空間氛圍當中,對運動的發生產生一定程度的影響與連動。因此若從小各自身的經驗出發去作思考,音樂人參與在社會運動當中的圖像與位置是必須經過更進一步的觀察與描繪的,而非像是如現今大眾所想像般如此單調。緊接著小各以德國樂團阿塔力青年暴動為例,描述音樂人參與社運的其他圖像以及所產生的不同強度的影響:

不知道你知不知道有一個團體叫ATR,德國的,阿塔力青年暴動。他們在九九年的那個,反WTO還是全球化,德國在這邊開會,他們風格是那種,就是techno hardcore,就是很衝很猛,他們就在一台車上表演,在車上叫,叫大家衝,很恐怖,很帥,就是看到下面一群人跟員警對幹,然後他們最後被員警抬走這樣。就是我覺得這種,你會發現他的音樂很危險,超危險,臺灣音樂沒有這種音樂。那如果說臺灣運動肯去表演這種東西,或是那種很衝的東西,那真的有辦法讓這個運動有不一樣的形式。(鄭各均,2014)

對此,筆者好奇的是,如果從臺灣具體的事件、歌曲切入來談小各所想像的音樂與社會之間的實踐關係,那麼從今年這場席捲全臺的社會運動來看,被捧紅的社運歌曲「島嶼天光」對小各來說是否顯得太過溫柔軟弱?小各是這麼回答的:

不知道,這個也不一定是滅火器自己想要的阿。我不太清楚滅火器想什麼,但這並不必然是他們想要的,我只能這樣想。

但對我來說我不想要。在社運,在運動還沒有結束的時候去寫一些有的沒的,我覺得沒有必要。我今天才看人家香港PO了一個標語,說不要在抗議場合表演跟嬉鬧,這超讚的。就是變成,你看滅火器那個,就變成大家解讀成就是溫情主義的失敗阿,黑阿,結果變這樣。那其實我看過阿塔力青年暴動的現場,就覺得這才是運動的某種呈現方式阿。(鄭各均,2014)

小各並不直接否定滅火器的歌曲《島嶼天光》在這個運動裡面所達到的某些作用,但在他的理解之中,對於音樂能做到些什麼,實際上仍存在著相當不同的想像,若簡單的用一種二元對立的框架來理解,約莫可以區分成溫情的、站台式的參與方式以及基進的、鼓動、衝撞性的介入(當然實際狀況不可能如此簡單)。而在上述的言語之中我們能夠知道,他所期望的是一個更為基進、直接的衝擊與介入,就如他所言也許這場運動會因此而不同,也許真正的改變也成為可能。

回到最初的課題,小各雖然不否認音樂創作與社會運動之間的連結是重要的,但他認為在面對這樣的參與,他並非是以作為一個「音樂創作人」的身份參與在其中,進一步的來說這樣的身份標籤對他來說是必須抽離出整個運動的,並將自己放在「公民」的位置裡面,也就是說音樂人的標籤並非獨特,每個職業、每個社會位置的人如何在這其中做出他認為對的事情才是重要的,他指出:

我覺得他(按:音樂人)不要是角色阿。根本他就是不需要這個名詞在這裡面,就是大家都是一份子嘛,在裡面大家都是個體,我們只是在為這個目標努力而已,就不需要一個就是,叫大家去唱唱歌或什麼的。每次去,像小糕他們去,他們常就是,公投盟那時候幾乎每天都去阿,就等著有衝的時候他們就要去衝阿。(鄭各均,2014)

對小各來說,唱唱歌、跳跳舞這樣的行動方式對他來說反而是次要的,如他所描述,「衝」這個行動本身才對整個運動起著關鍵性的意義,亦即無論你我在運動中都是為了類同的目標去衝去撞的個體,是願意為了我們所愛的島國犧牲的芸芸大眾,而與所謂的角色與標籤連結在一起的行動,有時反而顯得多餘、累贅,一不小心就會陷入他所說的「溫情主義的失敗」。

而也許在訪談當下我們所沒有預想到的是,公民的面貌在日後漸趨模糊,在以「公民」為名的大旗召喚下,我們忘了思考這樣的旗幟是否、又如何比「音樂人」這個身份更具代表性、正當性?是否更能夠代表著從我們的位置所預想達到的目標?而這樣的課題也僅能留待未來去檢驗了。

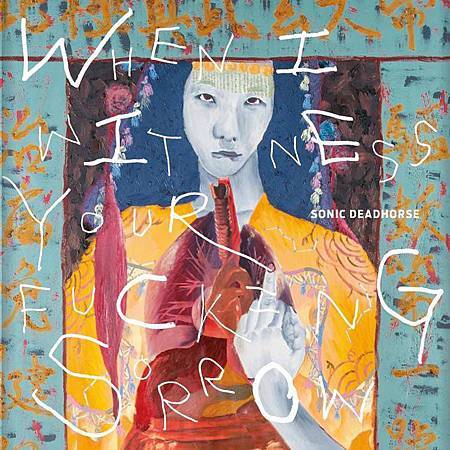

Figure 4《When I Witness Your Fucking Sorrow》專輯封面

創作人在意什麼?重點是誰做的音樂比較「有趣」

獨立音樂這個詞在臺灣沒有意義,對我來說是這樣,我不知道啦,在臺灣對我來說就是沒有意義,只是在看誰做的東西比較有趣,主流也可以做有趣的事情阿,獨立音樂也有很多人做無聊的音樂,沒有說獨立音樂比較帥。(鄭各均,2014)

拋開廠牌、標籤與一些被僵固了的想像,小各認為討論音樂,重點仍必須著力在音樂的創作層面,在於誰的音樂比較「有趣」。以他自己的創作來說,所謂的「有趣」是在於有沒有辦法開發出新的「形式」亦或是找出一種新的音樂結構,他指出:

因為基本上我們現在還是,大部分在玩得都是一種既定架構……你內容,我說得形式是指歌曲的形式,就類型學。類型學就是你想要作一個,不要後搖滾、不要英謠,你什麼都不要的另外一種。(鄭各均,2014)

但包括他自己,這樣的過程並非一蹴可及的,他認為要能夠創造新的形式與結構,一開始難免還是從「模仿」開始,但不能只是一昧的模仿,他認為:

一定大家都會想要這樣作,只是一開始大家都還是會模仿阿,模仿其實還是很重要阿,但你不能模仿了五年還是在模仿,對阿,你還是會有自己的,你應該還是會有自己的樣子阿。

其實我覺得臺灣早期樂團都有一點點這種感覺,譬如說他們,其實這些音樂可能他們都模仿的不像,所以就變成是另外一種,其實我一開始也是這樣,我為什麼會作成現在這樣?因為其實我模仿過很多人,但其實都不像,就變成現在這樣,譬如說我曾經很喜歡某些樂團,那當然不是做的不像,要不然就是變成另外一種。(鄭各均,2014)

在這裡最有趣的是,小各認為創作出新的東西不一定是無中生有,也許「模仿的不像」最後變成另外一種自己的東西,更符合創作音樂的某些面貌。他以1976為例:

像是1976我覺得就是很明顯的例子阿,就是他們,你覺得他們是英謠嗎?就是我覺得他們很有趣的地方是他們可以,他們就是什麼地方都不太像,然後也不是旋律優美那種,那我覺得那就是他們的風格,就是很特別的,那就是1976,一聽就是1976。(鄭各均,2014)

採訪至此,我認為小各點出了一個相當有趣的論點,亦即對「模仿」一事提出了新解,有別於諸如芭樂籽阿強等人所批判的樂團圈「模仿」[6]風潮,小各反而抱持著較為樂觀正向的態度去思考臺灣樂團圈「像誰」的問題,在他人的基礎上反而開創出另一個音樂創作的境地,但顯然地,重點還是在於「模仿的不像」。

即使如此,綜觀臺灣的樂團環境,小各認為真正在作或能作這樣的嘗試與突破的人並不多,他認為fish是當中少數的佼佼者之一:

有些一直亂弄的,像跟我一起,你知道fish[7]嗎?就是他也算是臺灣的奇耙,其實以他的年紀來說,如果他只做一個類型,他可以,他應該可以做出至少物質上的成就,但他的選擇是,他會一直變換類型,他會一直嘗試新東西,這就是我覺得我會跟他很好得原因。其實,我們兩個是差不多的,會一直想要嘗試不同的東西。(鄭各均,2014)

又或者是諸如黃大旺一類的表演者,從思維的層面去作音樂演出上的突破。小各便以「高科技低思維」(小各)與「低科技高思維」(黃大旺)的談法去區隔他與黃大旺在音樂演出方面的不同:

不過因為我就是這樣子比嘛,就是我的風格其實就是跟我的工具,Sonic Deadhorse出來的時候就是我的工具,我想要呈現不同的表演風格;他是只用一個ipod,其實我覺得他的表演就是後現代,就是一種後設,如果你的群眾沒有follow到他,就會很失敗,那你如果有人覺得好笑,那就成功了,但如果說大家都覺得不好笑,那就完全剉屎了,就看他一個人在那邊耍冷,就這樣。(鄭各均,2014)

談到大旺的演出,小各又進一步的補充說道:

其實他可以做很多表演阿,他可以玩噪音或什麼的,他其實他的音樂底子……第一個是因為他音樂底子其實蠻深的,我說得底子是他的,對於各種論述或是音樂風格類型,他大概都可以拿捏的很好,不是拿捏的很好,是你問他他都會知道。但是他表演是,你又會覺得他是最膚淺的那種,就是那卡西,他只是把歌唱成他的歌詞,那不是就跟急智歌王意思差不多。但是我不是說那個不好,因為其他那種是最即時的現場,對阿,歌廳秀、那卡西。(鄭各均,2014)

對小各來說,每一次創作甚或是表演上的實驗代表的都是一次又一次的自我實踐,他表示:

對我來說,那是一種自我實踐,什麼是自我實踐,像我的表演風格就是,其實我的表演風格,不是那種人人可以模仿的。那我為什麼會做這個,我想要一個,對我來說覺得就是,他有門檻,而且是不低的門檻,如果說我覺得我做到了,就覺得還蠻開心的,對阿,就是因為我覺得我就是,對別人來說那不是什麼成就,因為其實大部分的人看不懂,但對我來說是。我就覺得,就是蠻高興可以作成這樣。(鄭各均,2014)

Figure 5 小各演出﹝擷取自見證大團Youtube畫面﹞

呼叫New Type:如何創作?如何超越?

在聆聽小各音樂的同時,有不少人試圖從他在音樂中取樣、拼貼的素材中攫取到一些隻字片語,藉以理解他創作核心之所依歸,小各並不否認他難免會在創作中試圖放進一些資訊,但這並不是他創作音樂的重點所在:「拼貼…可能會放一些東西在裡面啦,但我覺得那個可能不重要……就像你可能覺得Bob Dylan詞講很多東西,可是他只是在湊字而已你也不知道阿。」他認為透過字句、歌詞來傳達訊息,無論你試圖說得多麼隱諱,他都是屬於一種最直白的傳達方式,但實際上透過音樂本身就可以談論相當多的東西‧

在看似失序、混雜的音樂片段背後,小各提到在他的音樂背後實際上仍存在著秩序,對他來說以「打破」既有的音樂結構這樣的理解方式去聽他的音樂並不精準,他說道:

譬如我是想在形式上做更多不同的變化,對阿,類型或形式上阿,或是結構上其實是更特別的,所以我會一直去嘗試去做不同的。就是我還是以音樂本質去思考,還是比較以結構主義的方式去想。

不是說是有打破什麼東西,其實沒有,其實我是想要以…像我音樂裡面的東西不是變化很快,那是因為我聽很多國外那種style其實會很快速的變化類型,或變化結構,但其實對來說那其實不叫解構,那其實是結構,另外一種結構,一層一層的把不同的東西直接湊在一起,不是打碎湊在一起,他是把本來就四散的東西湊在一起,是另外一種結構化了。(鄭各均,2014)

進一步的來說,在他創作的實踐層面中所重視的是他所反覆提起的在結構、形式中的創造與嘗試,而小各認為這些嘗試並非是在音色、聲響特質上的創新,甚至他認為在音色的層面早已難有所謂的突破:「什麼聲音是新的,現在很難啦,什麼音色聽起來是新的?什麼樣的吉他音色是新的?什麼樣的鋼琴音色是新的?真的沒有辦法判斷。這不太可能。但節奏可以、結構可以。[8]」小各解釋「節拍」的變化是他創作過程中相當注重的環節:

譬如說,我們人的耳朵一秒鐘可以聽到幾個音幾個,或者是可以聽到幾種類型,你可能一秒鐘聽三個音,聽四個音,或者說一分鐘之內變十種類型,或一分鐘之類換了五個拍子,有些人聽得出來有些人聽不出來,有些人只覺得他很怪,有些人就聽得出來‧(鄭各均,2014)

他並不刻意地去迎合大眾的聽覺習慣,反而期望能夠有人聽得懂他音樂的精華所在,他說:「那我現在的作法就是想找那種聽得出來的人。你有看過鋼彈嗎?鋼彈不是有New Type,有些人就舊人類阿。」在他的創作中他並不常使用人類身體所能自然跟著搖擺的節拍,相反的他所嘗試運用的是一種人的身體難以真正進入的拍子,是一般律動以外的那些東西,因此聆聽時時常會感到矛盾、衝突‧

也許讀到尾聲,你會覺得小各有些狂、有點傲,但拿出《When I Witness Your Fucking Sorrow》放進你的CD音響內,再從頭聆聽過幾次,你會發現在你耳中不斷積累建構的是一個著實難以踏入的界域,片片段段的樂音在你耳中快速變動噪響著‧我們知道我們不會因此就這樣變成小各口中的新人類,但也許對許多人來說,這樣的聲響卻仍在不知不覺中為他開啟了更為開闊的音樂視界‧

[1] 機動戰士鋼彈0079的主角,屬於移居宇宙後的新人類(New Type;N.T.)。在本標題中用阿姆羅一名來借代新人類一詞,代表著進化後具有更敏銳的感知與精神能力的人。詳見後文。

[2] 除了音速死馬之外,小各同時還有其他音樂創作計畫,像是屍術控等。

[3] 關於小各所談的「實作主義」,可以延伸閱讀Blow吹音樂「樂手研究室」中的文章:〈音樂是實作主義,不是編很滿用放的〉

[4] 「好玩」一說,「我想批評台灣獨立樂團」粉絲專頁在12/11號當天出現一篇有趣的談法(#417)可以作一對照:https://www.facebook.com/taiwanindiebandisfunny/posts/325277670993377

[5] 小各的這番回答是銜接在筆者丟出下面的問題之後:「但有時候我們在談音樂實做的時候,有一派的講法是說,這個過程(D.I.Y)是很有意義的,譬如說開創了另一種,你去實踐音樂的可能性,另一種可能性?」,特此補充脈絡‧

[6] 關於「模仿」,八十八顆芭樂籽的阿強在另一篇專訪中有不同的理解和批評。詳見:〈「獨立音樂哪有那麼帥?」,專訪八十八顆芭樂籽〉http://blog.roodo.com/music_writing_group/archives/34303058.html

[7]本名黃凱宇,曾為「青銅時代」團員,參加過「台北新音樂節」,並一起在台北酒吧教父凌威所開設的Roxy II開始DJ生涯。1999年和DJ @llen、Randy(林志堅)、林強等人,編撰《電子舞曲聖經》,也和林強一同組過「流體音樂工作室」、「和party」活動團隊。曾以大編制樂團組成「床上暴動」,現在偶爾會有不定時突襲企畫電音樂團演出,硬蕊電子(hardcore electronica)、科技舞曲(techno)是其熱愛曲風。

[8] 關於這點,在訪談中,小各認為自己受Venetian Snares相當大的影響,他自述:「你有看我之前的訪談嘛!裡面有寫到Venetian Snares,對我來說他的東西就是,以結構化來說就是最高級的作品,對阿,就是他真的就是超強。因為我有聽出來,我瞭解他想要做什麼,我覺得他超厲害,因為我做不到。就是他裡面,譬如說他對於polly rythm這種東西的詮釋,只是複式節奏,但你會覺得說他太厲害了,這個節奏可以被他玩到這樣,而且你覺得它還是可以smooth的聽下去。譬如說他每首歌都四拍,但是他把他拆,不是拆碎,他是用另外一種方式去安排他這些節奏,還有他和聲的變化,可以是他速度,就是他沒有,他很多歌是那種音樂超快的,歌曲速度很快,在這個速度變化還很多。」

留言列表

留言列表